NPO法人

はこだて街なかプロジェクト

天然の良港を見下ろす坂道の傍らに立ち並ぶ教会、神社、仏閣-。建築様式の異なる和洋の宗教施設群が違和感なく混在する函館市元町の独特の街並みは、国内外から多くの人をひきつける。

その一角に、学校法人遺愛学院が運営する遺愛幼稚園の園舎がある。淡いピンク色の洋風建築様式のその建物は、背後にある函館山の緑と美しく調和して、元町の景観に欠かせない構成要素である。

「高燥静粛の地」

幼稚園は、米国メソジスト監督教会の伝道師ハリス夫妻が函館に設けた私塾「日日学校」を起源とする遺愛女学校の付属幼稚園として、1895(明治28)年10月に開園した。初代園舎は女学校の運動場にあり、園児は10人。2階建てで1階には大きな部屋が二つと小さな事務室があり、2階には小学校課程の2教室と讃美歌を歌う教室があった しかし、1907(明治40)年の函館大火で建物は焼失。建築関係の書類も失われ、当時の姿は分からない。遺愛学院に残る1枚の写真から、アメリカン・コロニアル・スタイルの下見板外壁、上げ下げ窓、屋根飾りなどのある洋風建築と想像される。開園前の1887(明治20)年10月に発行された雑誌「教育時論」の記事には、女学校の校舎は「高燥(高地で乾燥)静粛の地、構造上に意を注ぐ」とあり、遺愛幼稚園についても周辺環境に配慮した建築上の努力がうかがい知れる。

大火で被災後、女学校は翌1908(明治41)年、函館市杉並町に新校舎を建てて元町から移った。

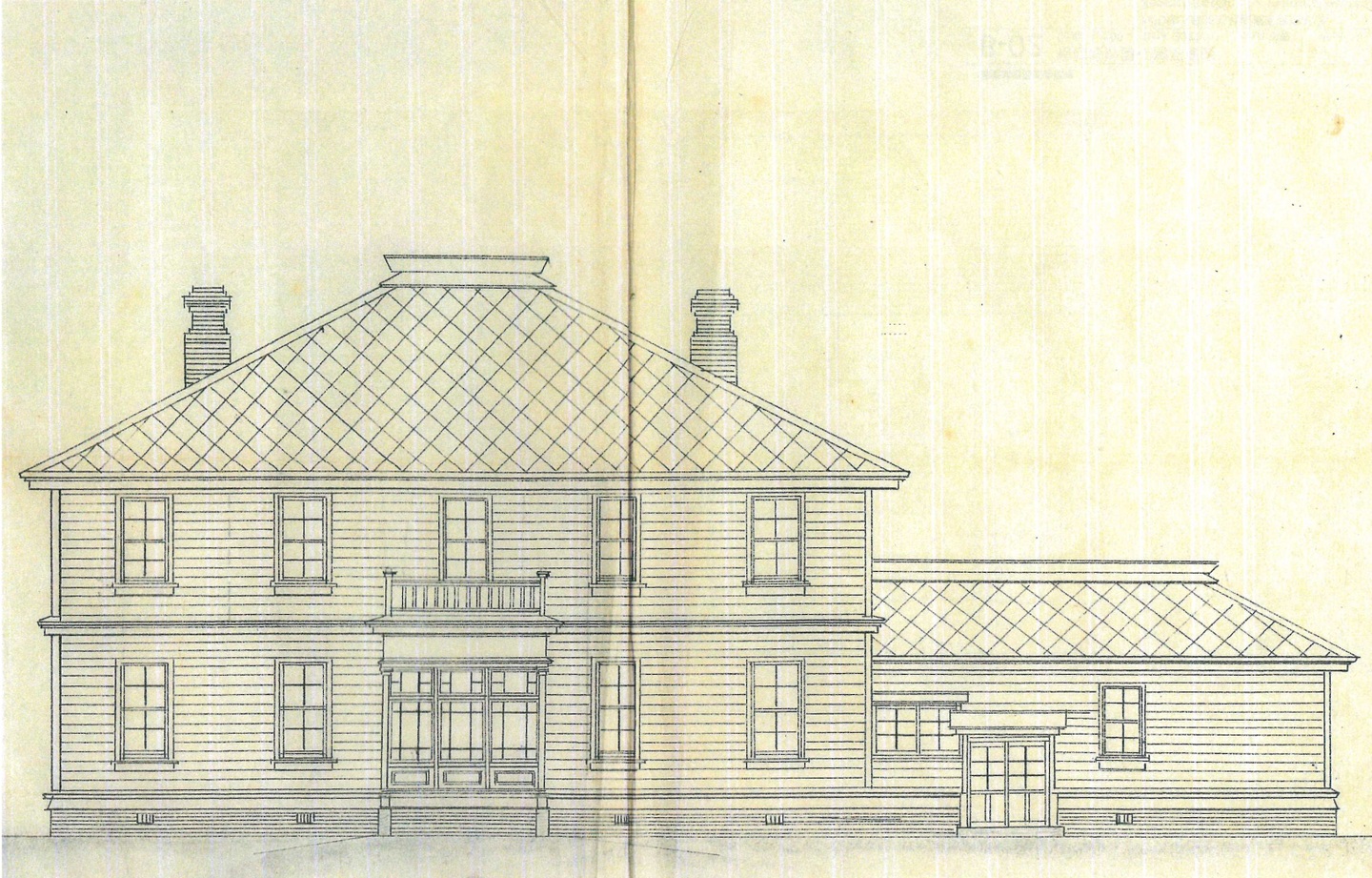

一方、幼稚園は1913(大正2)年にようやく再開の認可を得て現地で園舎を新築した。大屋根の上に小屋根がある「越屋根(こしやね)」の洋風建築様式2階建て、下見板張り、上げ下げ縦長窓。1階の窓下は、幅の狭い板を縦に張った「竪羽目(たてはめ)」の上に筋交い状の板を張っている。当初の外壁は青緑色で、1960年代に現在のピンク色に塗り替えられたという。

愛の精神

それから100年以上を経た今も、園舎は北海道最古の現役の木造園舎として使い続けられている。順風満帆な時代が続いたわけではない。園児が20人台まで減って園の存続が危ぶまれ、バブル時代には不動産業者が土地買収を求めてきたこともあった。

けれども、幼稚園では変わらず子どもの声が響き続けた。明治初期の日本女性の社会的地位の低さに心を痛め、函館で女子教育に情熱を注いだハリス夫妻をはじめ、学院の礎を築いた人びとが遺した「愛」の精神は、園舎の中で受け継がれてきた。

幼稚園の教諭佐藤吏恵は1981年生まれ。遺愛女子中学・高校の卒業生だ。同じように100年以上も使い続けられ国の重要文化財に指定された中学・高校の木造本館と同様に、木のぬくもりあふれる幼稚園の園舎が大好きだという。「園舎にアリが入ってきても、子どもたちとティッシュで包んで逃がしてあげる。生き物をやさしく大事に育てる気持ちが建物から生まれる気がするんです」

同僚教諭の斎藤絵美は2歳年下で遺愛女子高校卒。どうしても遺愛幼稚園で働きたいと希望して採用された。「古めかしい園舎の木のドアを開けたときの子どもたちのうれしさが伝わってくる。園庭の花も、園舎の椅子も、すべて大切に受け継ぐものだと子どもたちに伝えたい」

そのままの姿で

函館は蝦夷地(北海道)におけるキリスト教の最初の宣教地だった。1859(安政6)年の開港で外国文化をいち早く受け入れた人びとは、愛を説くキリスト教の文化や精神も受容し、日本文化の中に溶け込ませていった。遺愛幼稚園はそのシンボルの一つである。

遺愛学院事務局長の増田宣泰は語る。「メンテナンスを続けて、建物をこのままの姿で次の世代につなぎたい。建物が残っているからこそ、ここで学ばせたいという気持ちが次代に受け継がれていくんです」(敬称略)

女子・幼児教育とキリスト教伝道

1859(安政6)年に開港した箱館(現函館)には、幕末期に日本でいち早くハリストス正教会とカトリック教会が開かれた。明治維新の後、明治政府が1873(明治6)年、キリシタン禁制の高札を廃止してキリスト教を黙認したことから、翌74(明治7)年、本格的な外国人によるキリスト教の伝道布教活動が始まった。プロテスタントの米国メソジスト監督教会が、伝道師M.C.ハリス夫妻を函館へ派遣したのはその年のことである。

宣教師たちが来日して驚いたのは、日本における女性の地位が非常に低いことであった。ハリス夫妻は自宅に「日日学校(Day School)」を開き、伝道とともに女子教育に情熱を注いだ。ハリス夫人は母国の人びとへ支援を求め、これに応じたのが娘を病で失って間もないカロライン・ライト夫人だった。亡き愛娘のための学資として貯めてあった中からハリス夫妻に寄付をし、これを基に1882(明治15)年、関東以北で初となるキリスト教系女学校「カロライン・ライト・メモリアル・スクール」が函館に開かれた。これが遺愛女学校の始まりであり、校舎があったのは現在の遺愛幼稚園の場所である。

良き理想の下で

遺愛幼稚園は、本文で記したように遺愛女学校の付属幼稚園として創設された。女学校の第4代校長オーガスタ・デカルソンは一時米国に帰り、函館に幼稚園を建てることの重要性を説いて資金集めをしたと伝えられる。米国から派遣されたデカルソンら女性宣教師たちは、函館の地に根を下ろし、女学校と幼稚園で女子・幼児教育に力を注いだのだった。 それら女性宣教師の中に、デカルソンとともに遺愛学院の礎を築いたM.S.ハンプトンがいた。遺愛学院刊行の「遺愛百年史」によれば、新園舎のあり方についてハンプトンは次のように述べている。「素直で熱心で、優しい地方の娘がその最初の人間形成期をこの最良の場所で過ごしていけないのか。もし最善の結果が教育で得られるなら、最も良き理想の下で身につけさせるべきである」

1907(明治40)年の函館大火から6年間の休園を経て着工、完成した幼稚園の新園舎の設計者は、いまだにわからない。遺愛女学校本館を設計したJ.M.ガーディナーとの説もあるが、本館とのデザインの共通性を見るだけでは実証は難しい。

1913(大正2)年2月に結ばれた工事契約書には「図面併設計書訂正之通リ請負契約致シ候事確実也落成期限ハ大正2年8月31日迄トス」として、函館青柳町の小林安次が請負契約人と記載されている。ガーディナーの名は見られず、恐らくハンプトン、デカルソンなど幼稚園の再開に関与した女性宣教師らと請負者で設計図面を完成させたと思われる。

設計当初の図面と完成した建物を比べると、1階の外観意匠に違いがある。保育室の縦長窓の窓下の高さが設計より低くしてあるのだ。縦長窓は、室内の奥深くまで光が届く。保育室ではその良さを採り入れたのだが、さらに窓下を低くすれば、園児の目の高さからでも屋外の自然を見ることができる。建設途中で室内に立った人がそれに気づき、修正したと考えられる。ハンプトンの言葉にある通り、理想の保育環境を追求し続けたのだろう。

同年10月23日の函館新聞には完成した新園舎の記事がある。「元町の高台に新しいペンキの臭いのする遺愛幼稚園を訪れた。巴港は目の前に展開して見晴らしもよく、空気も奇麗です。校舎の立派なこと、採光通気の完全なこと」とあり、衆目を集める園舎だったことがうかがわれる。

記憶とともに

幼稚園の設立以来、ここで教育に携わった人の多くは遺愛女学校(現遺愛女子中学・高校)の卒業生だった。卒業生が母校・遺愛学院に寄せる愛情は深く、現在幼稚園の教諭を務める佐藤吏恵、斎藤絵美もまた、遺愛の伝統に愛着を抱いている。

佐藤の記憶には、磨き上げられて濃い茶色に光る板張りの廊下や、パイプオルガンの温かみのある音色など遺愛女子中学・高校時代の記憶が鮮明に残り、「建物から感じるものが多かった。中学・高校の本館とそっくりの幼稚園の園舎で過ごすと、園児も教員も家族のように感じます」と語る。「遺愛女子高校時代は先生方から愛情をこめて教わり、たくさんの愛をもらった」と振り返る斎藤は今、園児たちにたくさんの愛をあげたいという。

少子高齢化が顕著な函館では、公立学校の統廃合が止まらない。ただ、閉校して校舎が取り壊されれば、この地で大切な子ども時代を生きた人びとの記憶が消えてしまう。建物を残すことはその記憶を残すことにほかならないが、人口減少の中で容易なことではない。

遺愛学院では園児確保に向けて通園バスを走らせ、園舎の耐震補強をするなど、この学びの場を残すためにさまざまな取り組みを続けてきた。遺愛学院事務局長の増田宣泰は「記憶とともに愛を遺して行く」と話す。

遺愛幼稚園の園舎外壁のピンク色は褪めることなく、ここで過ごした人びとの記憶に刻まれて、次の時代に引き継がれて行くのだろう。(敬称略)